目次

美人の価値が溶けていく時代

昔は美人が目立った。

まわりに美人が滅多にいなかったから。

ところが、テレビが普及してくるやいなや、画面に登場するのは美人ばかりになった。

大体が美人と美男のラブストーリーなんて、所詮一般人には無縁なのに、そんなのばっか。

そんな番組を作る方もアホなら、見る方もアホかいな、とよく思う。

美人は見飽きる。

そうでないのは見馴れる。つまり飽きがこない。

もし僕がプロデューサーなら、絶対に飽きがこないレベルの男女の熱い恋愛物語をつくる。

歳を重ねても色褪せない、愛の物語。

美人よりもキャラが希少価値を生む

美人アナなんてのは最近では、ただのでくの坊としか思えない。

希少価値ってのがなくなったんだろう。

美人は美人である前に人間なのだから、人間としてのキャラが立っていなければ、マネキンみたいなもんでしかない。

キャラさえ立っていれば、毎日を暮らしていても見飽きることはない。

キャラというのはすなわち希少価値があるということ。

希少価値があれば美人も不美人もないし、

希少価値がなければ、逆の意味で美人も不美人もない。

どちらにしろ、美人も不美人もない。

キャラの枯渇が物語の喪失を招く

まあ、そんなことはどうでもいいが、

問題は、そんな人間どものキャラが枯渇すると、世の中から物語がなくなること。

希少価値と希少価値がぶつかり合って生まれるのが物語なのだ。

その証拠に、キャラが躍動する小説はベストセラーになるが、そうでない小説には誰も見向きもしない。

経済成長と引き換えに失われた「人間」

高度経済成長からこのかた、成長曲線と歩を合わせるようにキャラがない人間が増えていった。

なぜかというと、キャラが必要でなくなった、というより邪魔者でしかなくなった。

世の中に物語がありすぎると、経済は成長も拡大もしないからだ。

人の心が空っぽにならないところに、経済の繁栄はない。

そしてカネが、世界中で貧しい人々を生み出す。

本当の「人間」がいる場所

産山村の湧水池のそばで、日本一美味しい水で作ったコーヒーが自慢の小さなカフェを営む親父が言ってた。

たまに博多にいくと、すぐ帰りたくなるって。

都会には人間がいない。

人間の顔を借りた得体のしれない生き物がいる。

人口二千人足らずの産山村では、たぶん人間の数より、野性の鹿や山羊の方がずっと多い。

誰も怖がらないから、とても人懐っこい。

初対面なのに擦り寄ってこられると、心が何とも言えずあったかくなる。

そして誰にでも優しい気持ちになる。

僕たちには野性の鹿や山羊の顔は見分けられないが、カフェの親父にはちゃんとわかるらしいから不思議だ。

「経済」とは無縁の、豊かな暮らし

人間らしい暮らしとは、そういうことなんだろう。

この村は経済成長とは縁がないが、少なくともこの親父のような人間がいる。

一歩外に出ると、瑞々しい緑葉が繁茂し、バージンブルーのような空からは惜しみなく光の粒子が降り注ぐ。

道端には地下水がとめどなく湧き出ている。

そして、野性の鹿や山羊よりずっと少ない人間たちが暮らしている。

後悔される結婚と「この社会」

「結婚して子どもを持ったことに後悔はない。この社会で結婚して母になったことに後悔がある」

とある母親のコメント。

NHKが子どもを持つ母親に対して行ったアンケートによると、三人に一人が母親になったことを後悔したことがある……らしい。

ことは母親だけではなく、父親もだろう。

父親になんかならなきゃよかった。

結婚なんてしなきゃよかった。

以心伝心である。

そんなふうに思われて育った子どもは、どんな大人になるのだろう。

そしてその子どもが大人になって結婚して、母親・父親になった時──

恐るべき負の連鎖。

苦しかったはずの昔が、今より幸せだった?

生活が苦しいからではない。

それをいうなら、昔の方がずっと苦しかった。

食べるものも、着るものも、住んでいる家も比較にならない。

しかも、子どもの数はずっと多かった。

その日暮らしの家庭も多かった。

なのに……。

森を育てるということ

“この社会”とはどんな社会なのだろう?

結婚しても後悔し、結婚しなくても後悔する“この社会”。

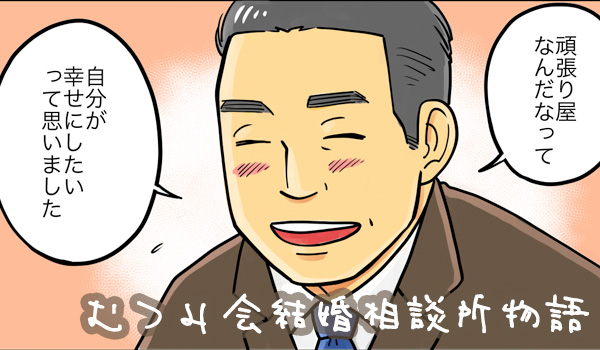

熊本の結婚相談所「むつみ会」を六十年前に立ち上げた亡き母の口癖は、

「今は小さな一粒の種かもしれないけれど、やがて芽を出し、花が咲き、林となり、森になるかもしれない」

それが、結婚するということなんだと。

なあんにもない男女が親の傘の下から離れて、家族を築き、養い、子どもが成長してお婆さん、お爺さんになってゆく。

それはささやかといえばささやかかもしれないけれど、かけがえのない二人だけの物語。

その言葉の通りに、六十年の歳月の中で千組をゆうに超える家族の物語が生まれ、

その子、その孫からまた多くの物語が紡ぎ出される。

そうやって“この社会”が生まれたはずなのだが……

そんな林や森が、少しずつ枯れ果てようとしているのだろうか?